|

※学内限定

|

本授業は、北大を卒業し社会の各分野で活躍する方々を講師としてお招きし、学生時代から現在までの体験談などを話していただくが、これらを通じて、大学生活のあり方や将来のキャリアについて自ら考える能力を育成する。

|

教員:

亀野 淳(北海道大学高等教育機能開発総合センター )、 木村 純(北海道大学高等教育機能開発総合センター )、 三上 直之(北海道大学高等教育機能開発総合センター ) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 学部横断型プログラム, 教育/学習 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

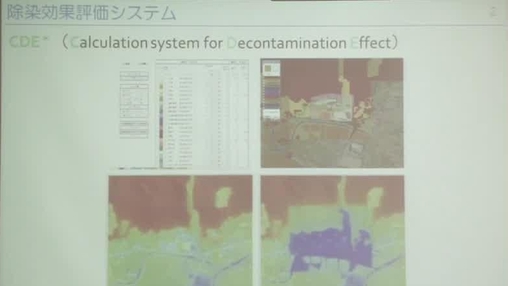

環境放射能コース(中級コース) 講義

|

本事業では、放射線や放射能および原子力について正確な知識を習得し、原子力工学分野のみならず、環境科学、放射化学、保健物理学、獣医学、農学などの他分野の視点から環境放射能の諸課題を学び、さらに放射線計測の実習を通して環境放射能測定の技術を習得した、多様な環境放射能問題に対応可能な国際的人材を育成することを目的と致します。

中級コースは、環境放射能のさらなる知識を望む学生および社会人が、放射線計測学および環境放射能測定法に関する講義ならびに北海道大学の施設を利用した関連実験を受講できるコースです。

リンク

国際原子力人材育成イニシアティブ事業

|

教員:

|

開講年:2013

|

タグ:

japanese, アイソトープ総合センター, 公開講座でさがす, 大学院横断型プログラム, 学部でさがす, 学部横断型プログラム, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

自然界では生物と土壌の関わりについて、生物が土壌を豊かにし、土壌は生物の生息環境として相互に作用するといわれる。それをより実感できるのは火山の噴火跡地であろう。有珠山は近年1977-78年と2000年に大きな噴火があった。前者では、火口原を囲む外輪山内壁はかつて樹高30 mに達する森林であったが、噴火で壊滅した後、現在樹高25 mに達するドロノキからなる森林が見られるほどになった。土壌の生成は、地質学者でもあったC.ダーウインが研究したようにミミズの活動があったことによる。植生と土壌の生成発達は同時に進行しているといえる。1977-78年噴火後のその様子について紹介する。

|

教員:

春木 雅寛(北海道大学総合博物館) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

環境放射能専門家育成コース(上級コース) 講義

|

本事業では、放射線や放射能および原子力について正確な知識を習得し、原子力工学分野のみならず、環境科学、放射化学、保健物理学、獣医学、農学などの他分野の視点から環境放射能の諸課題を学び、さらに放射線計測の実習を通して環境放射能測定の技術を習得した、多様な環境放射能問題に対応可能な国際的人材を育成することを目的と致します。

上級コースは、環境放射能に関連する分野で将来国際的に活躍できる人材の育成を目標とした、放射性廃棄物処理・処分技術および環境修復技術に関する講義ならびに非密封放射性同位体を用いた関連実験とフィールドワークを受講できるコースです。また、講義の成果をもとにした発表を通して、一般市民への情報発信スキルを身につけることができます。

リンク

国際原子力人材育成イニシアティブ事業

|

教員:

|

開講年:2013

|

タグ:

japanese, アイソトープ総合センター, 公開講座でさがす, 大学院横断型プログラム, 学部でさがす, 学部横断型プログラム, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

セルビアは、ヨーロッパの南東に位置する、バルカン半島にある陸地に囲まれた国です。長い歴史や地理的な位置のおかげで、セルビアには多くの民族、宗教、文化が会い、混ざり、今でも共存しています。様々なサービス、農業、工業が主な国の産業です。美味しい食べ物、にぎやかな音楽、川を中心にした暮らし方、最近の伝統芸術と技術、農村観光の復活等がセルビアで楽しめます。発表では、眠らない町 ―ベオグラード、ヨーロッパの最大の峡谷、二番目に大きい要塞都市、にぎやかな祭り、スポーツ等について紹介致します。

|

教員:

ノヴコヴィチ・ビリャナ (環境科学院) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 歴史/民俗, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

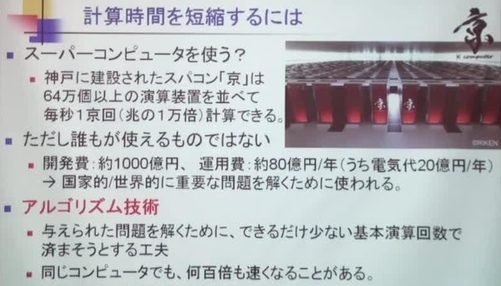

身近な問題に現れる組合せ爆発と超巨大数の世界

|

「不可思議(フカシギ)」とは、万、億、兆、京などと続く数の単位で、1の後に0が64個も続く数のことです。みなさん想像できますか?実は、畳の敷き詰め方から電車の乗り換え案内まで、私たちの身の回りにある様々な組合せの中に、フカシギのような超巨大数が現れます。このセミナーでは身近な問題を題材にして、「組合せ爆発」のものすごさと、それに立ち向かう最先端の情報科学の研究成果をご紹介します。

|

教員:

湊 真一(北海道大学大学院情報科学研究科) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 工学/情報, 工学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

北海道は、日本の中でも、風力、バイオマス、太陽光、地熱、小水力など、自然エネルギーが恵まれた地域です。昨年の7月から、再生可能エネルギーの固定価格買取制度が発足して、道内でも大型の太陽光パネルの建設が始まっています。しかし、大部分が本州資本による投資です。エネルギーの地産地消に向けた取り組みが求めされています。デンマーク、ドイツなどの取り組みを紹介しながら、北海道内先進的取り組みと日本全体の制度的な課題を、紹介、検討したいと思います。

|

教員:

吉田 文和(北海道大学大学院経済学研究科) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, ビジネス/経済, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 経済学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

※学内限定

|

総合入試で入学した1年次学生に対して,北海道大学の各学部・学科等における学問について,その概論を学ぶ。また,様々な学部の最新の研究あるいは問題意識を知ることによって,本学の学生としての自覚を持ち,本学でのこれからの勉学への意欲を高めます。

本学で行われている様々な学問のおおよその全体像を理解し,同じ学部でも学科によって学ぶ内容が大きく異なったり,異なる学部でも同じような内容が学べたりすることを理解します。その上で,自分が本当に学びたいことは何なのか,将来どのようなことをしたいのか,どの学部が自分にあっているのかを十分に考えて,移行する学部・学科を決める参考にします。

|

教員:

和田 博美(北海道大学大学院文学研究科)、瀬名波 栄潤(北海道大学大学院文学研究科)、小野 哲雄(北海道大学大学院情報科学研究科)、荻原 亨(北海道大学大学院工学研究院)、松藤 敏彦(北海道大学大学院工学研究院)、生方 信(北海道大学大学院農学研究院)、内藤 哲(北海道大学大学院農学研究院) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 公開講座でさがす, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

大学の地域貢献が求められているが、地域のかかえる課題の解決や、活性化に向けて大学の研究活動がどのようにかかわっていくかは大変難しいテーマでです。釧路公立大学において13年間にわたって、産業政策、環境問題、福祉政策など幅広い地域課題に向き合って実践的な研究活動を続けてきた挑戦の経験を紹介しながら、大学の地域社会への貢献について一緒に考えていきます。

|

教員:

小磯 修二(北海道大学大学院公共政策大学院) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 教育/学習, 教育学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

-アフリカの社会に適した民主主義とは-

|

民主主義とは何でしょうか。どうしたら政治的安定を得られるのでしょうか。統合できない多様な社会は、強権的に統制した方が得策なのでしょうか。セミナーでは、アフリカの破綻国家の例としてコンゴ・ザイールの歴史を取り上げます。実際、アフリカでは植民地を経て、流動的な社会階層やグループが出現してきました。これらの人々は、ヨーロッパ発祥の国民国家に適合できない性格を持っていました。では、これら規格外の国家「不適合者」を放っておいていいのでしょうか。彼らは差別を受け、経済的困窮からテロリストや暴力集団に変容していくのです。画一的な国家ではなく、社会の実情に適合できる民主主義国家について考えて行きます。

|

教員:

鍋島 孝子(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 法律/政治, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

女性の社会進出が進み、男女の役割にも変化が起きています。男女平等を求める一方で、おとなしい男性を草食系と揶揄したりするのは好例でしょう。こうしたなか、最近では「男」について考え直す議論が盛んに行われています。本講義では、まずこれらの背景を説明し、それから文学作品や映画などを紹介したいと思います。講師の専門分野上、英米文学作品やハリウッドの映画作品が中心になると思います。が、事前準備は必要ありません。また、本講義では、男性が登場する神話を紹介するわけでもありません。ご承知おき下さい。それでは、「理想化された男性像」と「現実の男」について検証し、今後のオトコについて考えましょう。

|

教員:

瀬名波 栄潤(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 文学/思想/言語, 文学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

札幌は豊平川がつくった扇状地の上に発展してきた街であることはよく知られています。扇状地ばかりではなく、源流の小魚山から石狩川への合流点まで、豊平川沿いには様々な地形が見られます。これらは、一千万年以上の時間をかけて、大地をつくる地質とそれを削り堆積させる豊平川のはたらきによってできあがってきたもので、この豊かな自然景観は豊平川の恵みといっても過言ではありません。ふだん見慣れているこれらの景観と豊平川とのかかわりを改めて見直していくことにしましょう。

|

教員:

前田 寿嗣(札幌市立柏中学校) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 文学部, 歴史/民俗, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

-環境報告から統合報告へ-

|

企業がその活動を社会に対して報告する方法にはいくつかあります。代表的なものは財務報告(会計報告)ですが、1980年代以降、環境に関する報告が注目されてきました。それはCSR(企業の社会的責任)報告となり、そしていま、それらを統合した「統合報告」が提案されています。企業が社会に何を報告すべきなのか、企業の社会貢献とは何か、今までの流れを追いながら、今後の企業のあり方を探ります。

|

教員:

吉見 宏(北海道大学大学院経済学研究科) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, ビジネス/経済, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 経済学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

現在、太陽光や風力、水力、地熱などとならび、再生可能資源の一つとして位置づけられているバイオマス、特に木質バイオマスは、エネルギー利用とマテリアル利用の両側面から、化石代替資源として注目を集めています。本講演では、地球上に豊富に存在し、「カーボンニュートラル」とされる木質バイオマスの基本的な性質を整理し、その利活用の実態や比較的最近の研究事例をご紹介するとともに、今後の可能性と課題をわかりやすく概説します。

|

教員:

幸田 圭一(北海道大学大学院農学研究院) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 総合博物館, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

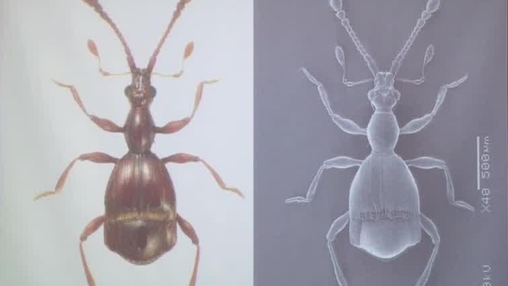

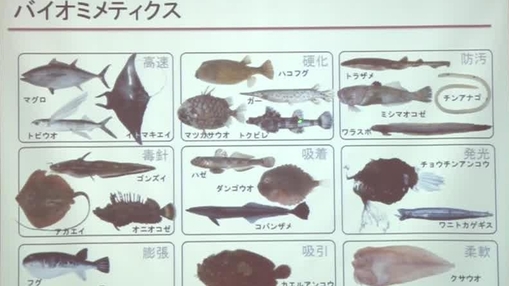

バイオミメティクス(Biomimetics) は生物模倣技術と訳され、「カの口を模倣した痛くない注射針」「サメの皮膚を模倣した水抵抗の少ない水着」「ヤモリの指先を模倣した粘着テープ」といった様々な分野での新技術の応用と商品開発に活かされています。博物館には多くの生物標本が収蔵されていますが、標本を工学者の設計デザインの視点から見直すとどうなるでしょう。生物学者では解けなかった自然の造形美の意味が解き明かされるかもしれません。5億年に渡る自然選択を経た動植物の持つ能力や、形・機能などの特性を把握し、そこからヒントを得て人工的に設計・合成・製造するのが「生物規範工学」です。バイオミメティクス市民セミナーでは、バイオミメティクスの観点から、生物学者と工学者が新しい視点で生物の見方を紹介します。

他の生物の構造や機能を模倣しようとする試みはなにも私達人間だけに限ったことではありません。さまざまな生物が培ってきた長い歴史の中からも、たくさんの巧妙な模倣技術を見出すことができます。本セミナーでは生物個体間の相互作用、特に「アリと共生するシジミチョウ」に関するトピックを中心に、生物が他の生物とのかかわり合いの中でお互いの特徴を巧みに模倣し、自身の生存戦略へと応用する技術を紹介します。

|

教員:

北條 賢(神戸大学大学院理学研究科) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, バイオミメティクス市民セミナー, 公開講座でさがす, 理学/自然科学, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

博物館の活用法 開かれた博物館をめざして

|

バイオミメティクス(Biomimetics) は生物模倣技術と訳され、「カの口を模倣した痛くない注射針」「サメの皮膚を模倣した水抵抗の少ない水着」「ヤモリの指先を模倣した粘着テープ」といった様々な分野での新技術の応用と商品開発に活かされています。博物館には多くの生物標本が収蔵されていますが、標本を工学者の設計デザインの視点から見直すとどうなるでしょう。生物学者では解けなかった自然の造形美の意味が解き明かされるかもしれません。5億年に渡る自然選択を経た動植物の持つ能力や、形・機能などの特性を把握し、そこからヒントを得て人工的に設計・合成・製造するのが「生物規範工学」です。バイオミメティクス市民セミナーでは、バイオミメティクスの観点から、生物学者と工学者が新しい視点で生物の見方を紹介します。

バイオミメティクスという研究は、さまざまな生物を電子顕微鏡で細かく観察するところが出発点。今回のプログラムでは博物館が持つ莫大な標本を活用しながらあらためて生物の特徴を考えてみるとともに、博物館の楽しみ方について考えてみましょう。博物館は展示を見るだけの場所と思っていらっしゃる方は多いのではないでしょうか?展示といっても、さまざまな「かたち」があります。ひと味違った展示の楽しみ方、博物館の利用の仕方、収蔵資料へのアクセスなどについてお話しします。

|

教員:

出利葉 浩司(北海道開拓記念館) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, バイオミメティクス市民セミナー, 公開講座でさがす, 総合博物館, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

バイオミメティクス

|

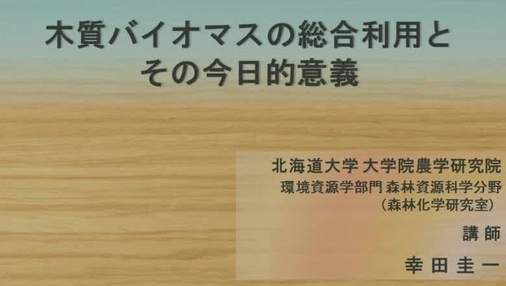

バイオミメティクス(Biomimetics) は生物模倣技術と訳され、「カの口を模倣した痛くない注射針」「サメの皮膚を模倣した水抵抗の少ない水着」「ヤモリの指先を模倣した粘着テープ」といった様々な分野での新技術の応用と商品開発に活かされています。博物館には多くの生物標本が収蔵されていますが、標本を工学者の設計デザインの視点から見直すとどうなるでしょう。生物学者では解けなかった自然の造形美の意味が解き明かされるかもしれません。5億年に渡る自然選択を経た動植物の持つ能力や、形・機能などの特性を把握し、そこからヒントを得て人工的に設計・合成・製造するのが「生物規範工学」です。バイオミメティクス市民セミナーでは、バイオミメティクスの観点から、生物学者と工学者が新しい視点で生物の見方を紹介します。

走査型電子顕微鏡(SEM)写真は白黒写真であるものの、他の顕微鏡では不可能な高倍率、高解像度での生物の表面構造の観察をすることができます。特に昆虫の形態情報が不足しがちな1ミクロン前後の微細表面構造とその機能について、SEM写真は非常に多くの情報を与えてくれます。私たちが知っているようで知らない、または知っているはずなのに忘れている昆虫の微細構造の例を挙げ、筆者らが撮影したSEM写真を多く用いて解説します。

|

教員:

野村 周平(国立科学博物館) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, バイオミメティクス市民セミナー, 公開講座でさがす, 理学/自然科学, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

バイオミメティクス(Biomimetics) は生物模倣技術と訳され、「カの口を模倣した痛くない注射針」「サメの皮膚を模倣した水抵抗の少ない水着」「ヤモリの指先を模倣した粘着テープ」といった様々な分野での新技術の応用と商品開発に活かされています。博物館には多くの生物標本が収蔵されていますが、標本を工学者の設計デザインの視点から見直すとどうなるでしょう。生物学者では解けなかった自然の造形美の意味が解き明かされるかもしれません。5億年に渡る自然選択を経た動植物の持つ能力や、形・機能などの特性を把握し、そこからヒントを得て人工的に設計・合成・製造するのが「生物規範工学」です。バイオミメティクス市民セミナーでは、バイオミメティクスの観点から、生物学者と工学者が新しい視点で生物の見方を紹介します。

魚類に関する研究分野をひとまとめにして魚類学(Ichthyology)、その研究者を魚類学者(Ichthyologists)と呼びます。魚類学の成果として、毎年300種前後の新種が発見されており、生物多様性の研究において目が離せない存在です。魚類学者たちは博物館や大学に保管されている膨大な量の魚類標本から分類学、系統学、生態学などに関するデータを日々集めています。魚類学とバイオミメティクスとの出会いにより、魚類標本やそれらのデータからは、生物学の枠を超えた新たな価値がみいだされることが期待されています。

|

教員:

篠原 現人(国立科学博物館) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, バイオミメティクス市民セミナー, 公開講座でさがす, 総合博物館, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

バイオミメティクス

|

バイオミメティクス(Biomimetics) は生物模倣技術と訳され、「カの口を模倣した痛くない注射針」「サメの皮膚を模倣した水抵抗の少ない水着」「ヤモリの指先を模倣した粘着テープ」といった様々な分野での新技術の応用と商品開発に活かされています。博物館には多くの生物標本が収蔵されていますが、標本を工学者の設計デザインの視点から見直すとどうなるでしょう。生物学者では解けなかった自然の造形美の意味が解き明かされるかもしれません。5億年に渡る自然選択を経た動植物の持つ能力や、形・機能などの特性を把握し、そこからヒントを得て人工的に設計・合成・製造するのが「生物規範工学」です。バイオミメティクス市民セミナーでは、バイオミメティクスの観点から、生物学者と工学者が新しい視点で生物の見方を紹介します。

生物の表面形状は、進化の過程において周辺環境に適合した形状を得ていきました。そしてその構造は、タンパク質の自己組織化などによって常温で自然に形成されています。一方、人類は微細な構造を形成するために、半導体の微細加工に代表されるような、特殊なガスや真空雰囲気、さらにはプラズマ状態など、特殊な環境を制御することで所定の微細構造を形成しています。同じような微細構造を形成することに対し、アプローチの仕方が大きく異なっています。今後、生物の形態を人工的に模倣することで、我々が日々、購入している製品の付加価値を上げようとする場合、簡便に生物の表面構造を形成できる新しい製造技術の登場が望まれています。本セミナーでは、ナノインプリントと呼ばれる、新しい微細加工技術を紹介し、バイオミメティクスと人工的なナノ加工技術との接点を探ります。

|

教員:

宮内 昭浩(日立製作所(株)日立研究所) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, バイオミメティクス市民セミナー, 公開講座でさがす, 理学/自然科学, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

バイオミメティクス

|

バイオミメティクス(Biomimetics) は生物模倣技術と訳され、「カの口を模倣した痛くない注射針」「サメの皮膚を模倣した水抵抗の少ない水着」「ヤモリの指先を模倣した粘着テープ」といった様々な分野での新技術の応用と商品開発に活かされています。博物館には多くの生物標本が収蔵されていますが、標本を工学者の設計デザインの視点から見直すとどうなるでしょう。生物学者では解けなかった自然の造形美の意味が解き明かされるかもしれません。5億年に渡る自然選択を経た動植物の持つ能力や、形・機能などの特性を把握し、そこからヒントを得て人工的に設計・合成・製造するのが「生物規範工学」です。バイオミメティクス市民セミナーでは、バイオミメティクスの観点から、生物学者と工学者が新しい視点で生物の見方を紹介します。

ナノテクノロジー(ナノテク)は、ナノメートル (nm、10億分の1メートル)の領域すなわち原子や分子のスケールにおいて、物質を自在に組み立てたり、動かしたりする技術のことです。2001年から世界各国で研究がスタートし、現在最も活発な科学技術研究分野のひとつとなっています。半導体や高性能電池、情報家電や先進医療デバイスなどに使われているだけでなく、白物家電、スポーツ用品、化粧品などにも、ナノテクを活用した製品が多数存在します。ナノテクを駆使することで、生物のナノ構造をまねることができるようになってきました。また、逆にバイオミメティクスの考え方を導入することで、環境にやさしいナノテクが生まれようとしています。ナノテクとバイオミメティクスのこれからについて考えていきます。

|

教員:

居城 邦治(北海道大学電子科学研究所) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, バイオミメティクス市民セミナー, 公開講座でさがす, 理学/自然科学, 総合博物館, 電子科学研究所 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

和歌山県古座川町平井地区にある登録有形文化財(建造物)「北海道大学和歌山研究林本館」の紹介映像。研究林本館は1927年に建てられた洋風の木造建造物で、北大研究林の歴史を残しています。

北海道大学の研究林は国内7カ所にあり、和歌山県以外の研究林はすべて北海道にある。和歌山研究林は北海道帝国大学時代の1925年に開設された。北大研究林で戦前に建てられた建造物を現在も利用しているのは和歌山研究林のみです。この映像は、和歌山研究林本館の内部を揚妻林長に案内し、建物内の魅力を語ります。

|

教員:

揚妻 直樹(北海道大学北方生物圏フィールド科学センター)、藤田 良治(北海道大学高等教育推進機構) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 北方生物圏フィールド科学センター, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

北海道大学名誉教授の鈴木章氏をお招きし、本道の未来を担う子どもたちに、生活の利便性向上や社会経済の発展に大きく貢献する科学技術への関心を高めてもらうため、「見て、触れて、楽しんで、学ぶ」ことができる「体験型の交流の場」を創出しました。

リンク

北海道科学技術振興課

北海道大学総合博物館

|

教員:

|

開講年:2013

|

タグ:

japanese, サイエンスパーク in 北海道大学総合博物館, ノーベル賞, 公開講座でさがす, 理学/自然科学, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

環境放射能基礎コース(初級コース) 講義

|

国際原子力人材育成イニシアティブ事業

「多様な環境放射能問題に対応可能な国際的人材の機関連携による育成」

本事業では、放射線や放射能および原子力について正確な知識を習得し、原子力工学分野のみならず、環境科学、放射化学、保健物理学、獣医学、農学などの他分野の視点から環境放射能の諸課題を学び、さらに放射線計測の実習を通して環境放射能測定の技術を習得した、多様な環境放射能問題に対応可能な国際的人材を育成することを目的と致します。

初級コースは、環境放射能に関心を持つ学生ならびに研究機関、民間企業、地方自治体などに所属する社会人が、原子力システム工学概論、核燃料サイクル概論、原子力安全工学概論、基礎放射化学、基礎放射線生物学の講義を受講できるコースです。

リンク

国際原子力人材育成イニシアティブ事業

|

教員:

坂下 弘人(北海道大学大学院工学研究院) 、小崎 完(北海道大学大学院工学研究院)、藤吉 亮子(北海道大学大学院工学研究院)、加美山 隆(北海道大学大学院工学研究院)、富岡 智(北海道大学大学院工学研究院)、山盛 徹(北海道大学大学院獣医学研究科)、稲波 修(北海道大学大学院獣医学研究科) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 大学院横断型プログラム, 学部横断型プログラム, 工学/情報, 工学部, 工学院/工学研究院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

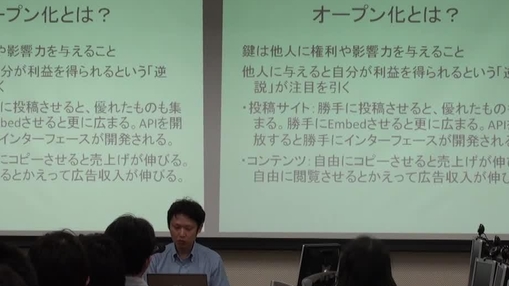

知識のオープン化と教育の未来

|

近年、情報社会の未来と知識のオープン化への関心がますます高まっています。本講演では、ウィキペディアやクリエイティブ・コモンズなど、情報の「オープン化」に深く関与してきた渡辺智暁氏を講師に迎え、なぜオープン化がおきているのか、オープン化の進展は望ましいことなのか、そもそもオープン化をどう定義するのか、といった根本的な問題について考えます。

|

教員:

渡辺 智暁 (国際大学GLOCOM) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 情報基盤センター, 教育/学習, 教育学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

ファイルNo.4 未知なる血液学の世界

|

「メディカルLabサイエンス」という造語からどのようなイメージをもちますか? 医学は病気の治療から予防さらに健康維持へと大きな転換期を迎えています。健康を維持していくためにどのようにしたらよいのか…..私達の健康を脅かすさまざまな要因からその方策を浮き彫りにして行きます。”健康”を中心に”医学”、”検査”、”生理機能、””がん””、””血液””、””化学””、””寄生虫””、””エイズ””、””染色体””、””細菌””を有機的に連結し包括的に捉えなおすことで、私達のライフスタイルについてあらためて考えてみましょう!”

|

教員:

政氏 伸夫 (北海道大学大学院保健科学研究院) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 医学/保健学, 医学部, 学部でさがす |

講義投稿日:2017年8月9日 |